하늘에도 주인이 있습니다. 집주인의 허락 없이는 들어갈 수 없다는 겁니다. 우리에게도 하늘이 있습니다. 영공이라고 합니다. 영공의 폭은 대략 알 수 있는데 높이는 어디까지일까요? 정확한 기준이 없습니다. 그냥 대기권까지로 보는게 일반적인데요? 대기권을 넘는 우주공간은 주인이 따로 없다는 뜻입니다. 우주 조약에 의하면 「모든 나라는 자유롭게 우주 활동을 할 수 있다」라고 있습니다. 우리 영공이라고 해도 어쩔 수 없죠. 확실히 주인 없는 우주 공간인데 자리 다툼이 심한 곳도 있고 사이좋게 나눠 쓰는 곳도 있습니다. 어떤 길은 정체가 심각하고 또 어떤 길은 흐름이 원활합니다. 땅값이 비싼 우주의 명소는 도대체 어디일까요?

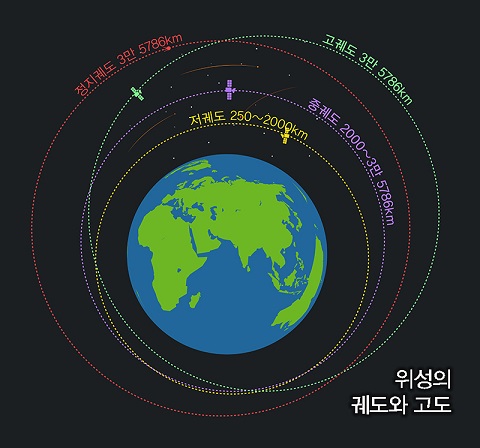

우주공간에도 교통체증이 심한 자리가 있다. <사진 출처=pixabay> 인공위성 자리 어디에 있는지 ‘자리 싸움이 치열하다’고 하면 우주공간에도 자리가 있다는 뜻인데요. 이 자리가 정해진 대표적인 우주물체가 인공위성입니다. 이런 위성의 자리를 임무궤도라고 합니다. 임무 궤도마다 운용 고도가 다릅니다. 아리랑 3A호는 528km 높이이고 천리안 2A호는 3만6000km로 지구를 돌고 있습니다. GPS와 같은 항법위성은 2만2000㎞ 가까이에서 수십 개의 위성이 일정한 간격으로 궤도면을 만들어 선회합니다. 이처럼 저궤도(400~2000km), 중궤도(2000~3만6000km), 고궤도(3만6000km)는 지구관측을 하는지, 통신이나 기상관측을 하는지 등에 따라 달라집니다. 주어진 임무에 따라 자리를 정하는 거죠.

인공위성 임무궤도는 고도에 따라 적도·극궤도, 원·타원궤도 등으로 나뉜다.높이만 정하는 게 아니에요. 어떤 길을 따라 다니는지도 중요합니다. 지구의 적도를 따라 비행할 수도, 남극과 북극을 가로질러 이동할 수도 있습니다. 적도 상공에 있는 위성은 고궤도로 지구의 자전속도(초속 약 3.1km)와 마찬가지로 공전합니다. 지구에서는 항상 같은 장소에 있는 것처럼 보이기 때문에 정지 궤도 위성이라고 불립니다. 지구 전체를 한눈에 볼 수 있고 장소가 고정되어 있기 때문에 통신, 기상 관측을 하는 위성이 주로 사용됩니다. 무궁화 위성(통신)과 천리안 위성(해양, 기상 관측)이 있습니다.

극궤도는 적도와 궤도면이 90도 각도입니다. 지구가 자전하는 동안 남북으로 비행하기 때문에 지구 전체를 관찰할 수 있습니다. 지구 관측 위성, 정찰 위성 등이 저궤도에서 주로 이용합니다. 정지궤도 위성과 달리 고도에 따라 하루에 13~15회 지구를 돌 수 있습니다. 위성을 기차처럼 배열하면 더 많은 영역을 더 짧은 주기로 찍을 수 있어 관측용 군집위성이 애용하는 자리입니다.

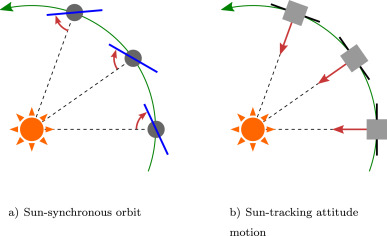

태양 동기 궤도 위성은 지구와 태양과의 왜곡된 각도만큼 지속적으로 조정해 태양과 일정한 각도를 유지할 수 있다. <그림의 출처=https://www.sciencedirect.com> 저궤도에서도 가장 사랑받는 곳은 태양동기궤도입니다. 이름처럼 태양과 항상 일정한 각도를 유지합니다. 위성의 고도와 궤도 경사각을 잘 조합하면 이 궤도를 만들 수 있습니다. 지구는 기울어져 있어 태양을 향한 각도가 특정 지점의 특정 시각에 매일 집중됩니다. 인공위성 궤도면을 매일 이만큼 기울게 하면 특정 시각 특정 상공에 위성이 나타나도록 할 수 있습니다. 관측과 정찰에 특화된 곳입니다. 아리랑위성이모두이궤도에위치합니다. 위성이 지구를 한 바퀴 도는 동안 낮과 밤의 영역도 규칙적으로 반복되고 태양 에너지도 절약해 사용할 수 있습니다.●자리 다툼이 치열한 천연자원 궤도는?인공위성이 차지할 만한 자리가 꽤 많아 보입니다. 그런데 이중 지위 다툼이 심한 땅은 따로 있습니다. 객관식 문제로 잠시 풀어보도록 하겠습니다. 선택지는 세 가지입니다. ①지구 관측에 특화된 저궤도 태양동기궤도, ②항법위성 수십 대가 궤도면을 만들어 돌고 있는 중궤도, ③적도 상공에서 기상·통신 임무를 수행하는 정지궤도. 답은 ③번입니다. 정답이 됐나요?그럼 그 이유를 하나씩 설명해 드릴게요.

수요공급의 법칙은 우주에서도 변하지 않는 것 같습니다. 수요는 많은데 공급이 안되면 물건은 비싸져요. 수요는 3개 모두 충분합니다. 우리는 관심 영역을 매일 사진으로 찍어보고 싶어 합니다(①). 위성항법은 이제 비행기에서나 스마트폰에서나 꼭 필요한 기술이 됐네요(②). 또 위성통신으로 전세계 방송을 보고 아침저녁으로 일기예보를 확인합니다(③). 수요는 비슷하지만 공급이 부족한 자리가 정지궤도입니다.

저궤도(태양동기궤도, 극궤도)는 운용고도의 폭이 매우 넓습니다. 400km에서 2,000km까지 배치할 수 있는 샘입니다. 위성이 아무리 많아도 높이만 조금씩 달리면 교통 흐름에 전혀 문제가 없습니다. 물론 높이에 따라 하루에 지구를 도는 횟수는 조금 다릅니다. 고도 400km에 있는 태양동기궤도위성은 하루에 15.56바퀴, 1,000km 위성은 13.7바퀴 돌아요. 두 바퀴 돌고 있지 않으면 관측에 큰 문제가 없습니다. 다만 2,000㎞까지 올라가면 공전 횟수가 10회도 안 돼 지구와 너무 멀어지기 때문에 관측용이라면 1,000㎞ 이하로 자리를 만듭니다. 현재 운용 중인 인공위성 2,062기 중 65%(1,338기)가 이 저궤도에 있습니다.

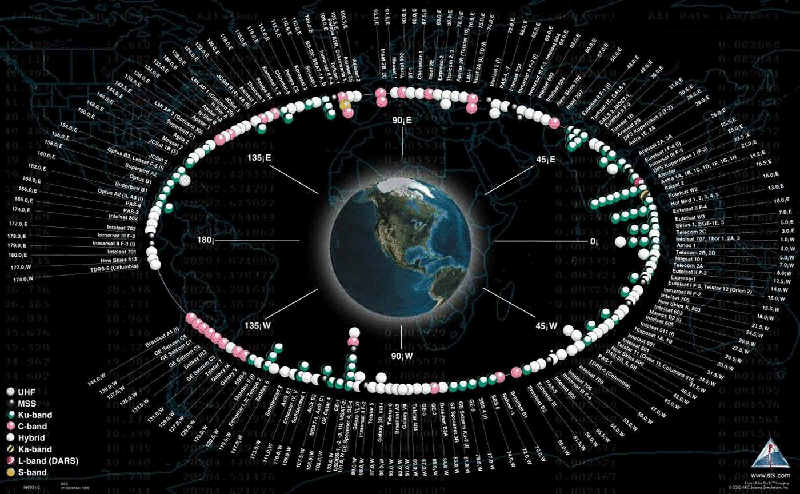

반면 정지궤도 위성은 운용 고도가 3만 6000km로 정해져 있습니다. 앞서 말했듯이 지구에서 멈춰있는 것처럼 보이려면 지구의 자전속도와 완벽하게 일치해야 합니다. 그 속도가 일치하는 지점은 저 혼자만의 고도뿐입니다. 고도 선택의 폭이 전혀 없습니다. 교통체증이 심할 수밖에 없어요. 우주공간 중에서도 자원이 한정된 천연자원에 속합니다. 지구의 적도 상공을 360도 빙 둘러서 배치할 수밖에 없는데요. 경도 1도 간격으로 넣으면 360기의 위성만 허용됩니다. 현재 이곳에는 554기의 위성이 위치하고 있습니다.

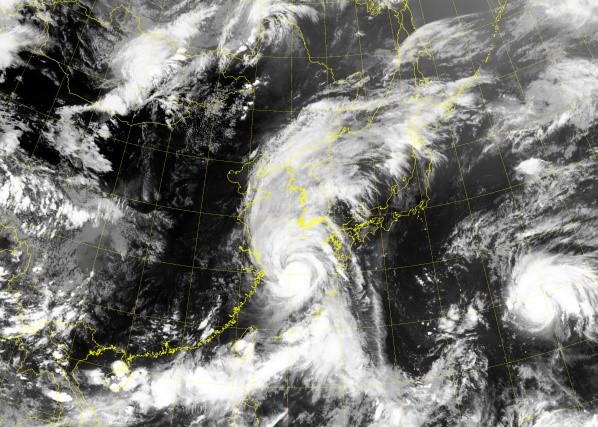

(왼쪽) 경도별로 정지궤도를 따라 배치돼 있는 정지궤도 위성을 한눈에 보여주는 인포그래픽.(아래) 2019년 3월 기준 우주에서 작동 중인 인공위성 수.저궤도(LEO) 위성이 1,338기, 정지궤도(GEO) 위성이 554기다. <그림의 출처=CNES, https://www.ucsusa.org> 사실 중궤도에도 여유가 있는 것은 아닙니다. 이곳을 가장 유용하게 사용하는 것이 항법위성입니다. 지구상의 어느 위치에서나 4개 이상의 위성이 보이도록 하기 위해 최소 24개의 위성군을 배치합니다. 하루에 두 번은 지구를 돌아야 지구상 수백만 개의 GPS 단말기에 초당 위치와 시간 정보를 보낼 수 있습니다. 그 높이는 중궤도 안에서도 2만 km 내외입니다. 제일 먼저 이 자리를 미국 GPS 위성이 선점했습니다. 이후 발사된 러시아의 글로나스는 이보다 높이를 다소 낮추고 유럽의 갈릴레오는 조금 높여 각각 항법위성을 올려야 했습니다. 동고도에서는 항법위성간의 전파간섭이 발생합니다. 그렇다고 선택의 여지가 전혀 없는 것은 아닙니다. 정지궤도 자리 싸움이 가장 치열할 수밖에 없는 이유입니다.정말 좋은 장소는 돈 버는 장소?조금 치열하긴 하지만 정말 ‘명당’으로서의 가치를 매기기 위해서는 영화 <명당>처럼 ‘두 왕이 나올 법한 천하명당’ 정도는 돼야 하지 않을까 싶습니다. 앞으로는 강이 흐르고 뒤에는 산이 있는 넓고 평탄한 땅. 우주에도 있을까요? 명당 후보에 가장 가까운 정지궤도 위성으로 살펴보겠습니다. 한국의 대표적인 정지궤도 위성인 천리안위성은 지금 한반도의 수직경도와 같은 128.2도에 위치하고 있습니다. 125(이어도)~131(독도)의 딱 중간입니다. 지구 전체를 10분마다 한 번씩, 한반도는 2분마다 한 번씩 촬영해 구름의 흐름을 타임랩스로 구현합니다. 태풍 트래킹도 가능하며 구름 사진을 기상청에 2분에 1회 전송할 수 있습니다. 유능한 천리안에 대해서 저희 연구진이 딱 한 가지 아쉬운 점이 있다고 합니다. 구름 높이와 하층 대기까지 측정할 수 있다면 얼마나 좋을까 하는 것입니다. 구름의 높이를 알고 있다는 것은 기상 관측 물리량을 보다 정확하게 파악할 수 있다는 의미입니다. 이렇게 하기 위해서는 한반도의 약간 왼쪽과 오른쪽 두 곳에서 정지궤도 위성을 운용하면 됩니다.

천리안2A호가 지난 9월 촬영한 태풍 린 영상.

정지궤도 경도별 위성 분포표. 노란색 박스가 방송통신용 무궁화 위성과 천리안 위성이 사용하는 경도이다. 그 사이에 일본, 중국, 베트남 등의 위성이 위치하고 있다. <표출처=www.geosats.comsatlist> 그러나 이미 그 자리는 일본과 중국 등에게 넘겨야 했습니다. 왼쪽에는 홍콩(119.90), 중국(122.09), 인도네시아(122.94), 중국(124.00/125.06), 일본(127.92/127.97)이 있습니다. 오른쪽으로는 중국(129.88/129.98), 베트남(131.82) 등이 위치하고 있습니다. 우리 기상 관측에 있어서는 좋은 장소입니다. 40여 개국이 모여 있는 유럽은 상황이 더 복잡합니다. 딱딱함을 잘게 나누기 위해서는 엄청난 경쟁이 예상됩니다. 유럽 전역을 커버할 수 있도록 공동 운용을 하면 싸울 일은 없습니다. 경제적 동맹을 맺기 위한 유럽연합은 이럴 때에도 유용합니다.

이러한 기상 관측 외에도 정지 궤도는 명소의 조건을 많이 갖추고 있습니다. 좋은 환경을 갖춘 땅이 돈을 부른다고 합니다. 저궤도 위성은 바쁘게 지구를 돌아 지상국을 지나는 곳에서만 데이터를 내려 명령을 받을 수 있습니다. 정지궤도는 항상 지구와 교신할 수 있습니다. 한시도 끊겨서는 안 될 통신위성에도 치열한 자리가 될 수밖에 없습니다. 방송통신위성은 즉시 이익을 낼 수 있는 대표적인 위성입니다. 많은 곳 중에서도 영토가 많은 나라 위에 있는 것이 유리합니다. 한반도에서 생각하면 왼쪽이 좋겠네요. 오른쪽은 대해태평양이니까요. 한국의 무궁화 통신위성 5, 6호도 한반도의 약간 왼쪽 동경 116도에 있습니다.

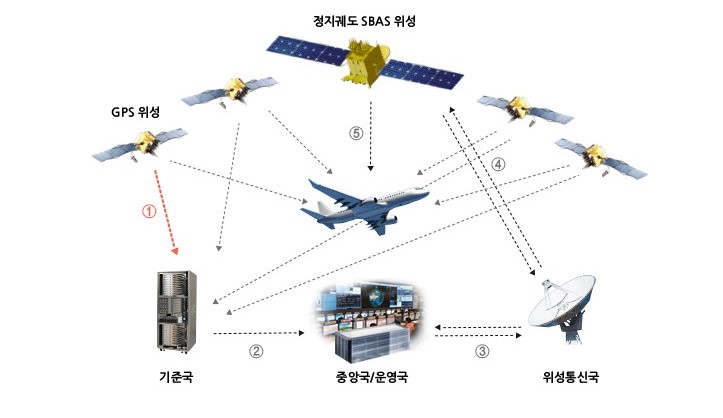

정지궤도 위성인 한국방송통신위성이 위성방송과 초고속인터넷 등을 제공할 수 있는 커버리지를 확인할 수 있다. <그림 출처=과학기술정보통신부> 상시통신환경 덕분에 활용도도 높습니다. 저궤도 위성의 통신 한계를 극복하는데도 활용할 수 있습니다. 위성끼리 데이터 릴레이를 해서 정지궤도 위성으로 쏴 즉시 지상으로 송출하는 것입니다. 실시간 관측이 가능해지는 겁니다. SBAS 위성도 정지궤도로 운용됩니다. 오차가 많은 GPS 위성 정보를 보정하여 정확도를 높이는 시스템입니다. 지상 수신국에서 받은 GPS 정보의 위치와 시간 등을 보정해 다시 SBAS 위성으로 보낸 뒤 한국 전역의 항공기와 스마트폰 등으로 뿌리는 것입니다. 현재 한국형 SBAS인 KASS가 2022년 이 서비스를 예고한 바 있습니다. 역시 지구에서 고정되어 있는 위치이기 때문에 가능한 일입니다. 즉, 자원은 한정되어 있고 활용도가 높은 장소가 좋은 장소라고 할 수 있습니다.

GPS를 정밀 보정하고 주로 항공기 위치정보를 알려주는 SBAS 서비스도 정지궤도 위성을 활용한다. 그림은 한국형 SBAS의 KASS 개념도. 자리만? 이동통신처럼 주파수 할당도 도대체 이 좋은 장소를 우리만 차지할 수 없는 이유가 궁금하실 겁니다. 우주조약에 따라 “모든 나라는 자유롭게 우주활동을 할 수 있다”고 말했습니다. 이는 다른 나라의 자유도 방해해서는 안 된다는 뜻이기도 합니다. 전 세계가 우주 공간을 효율적·합리적·경제적으로 이용하기 위한 규칙은 ‘퍼스트콤, 퍼스트 서브(firstcome, firstserved)’입니다. 최초로 서비스를 신청한 곳에 제공한다. 한마디로 선착순!

정지궤도의 예를 들어보겠습니다. 같은 고궤도로 경도(동경 180도, 서경 180도)를 나누어야 합니다. 이 신청을 받는 국제기구인 ITU(국제전기통신연합)는 한 번에 1기의 위성을 권고하고 있습니다. 우리 연구진은 “그야말로 권고사항이기 때문에 한 번에 2기 정도는 안전하게 들어갈 수 있다”고 말합니다. 정지궤도는 지구 직경의 3배 정도 됩니다.(지구 직경이 1만2756km라고 하면 정지궤도 둘레는 3만8268km) 경도 1도 차이로 배치돼 있다고 해도 단순 계산하면 위성끼리 100km(3만8268km3360도)는 떨어져 있는 셈입니다. 저희도 천리안 2A호를 128.2도에 위치하기 전에 천리안 1호를 128.1도로 이동시켰습니다. 실제 경도 1도 이내에 최대 5~6기의 위성이 들어가기도 합니다.

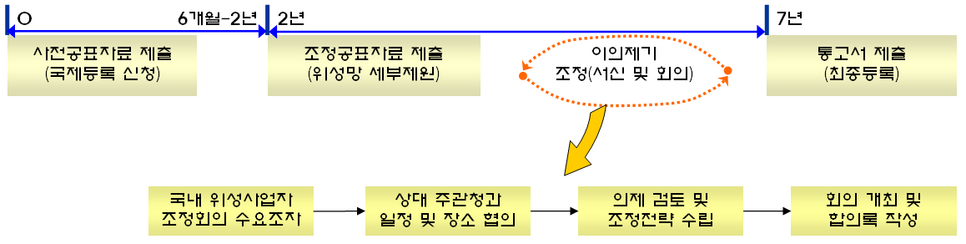

동경 128도는 사실상 한국이 가장 먼저 서비스를 신청한 자리인데요. 방송통신위성처럼 ‘계획된’ 위성을 제외한 모든 위성이 ‘비계획된’ 위성으로 분류됩니다. 이런 위성이 자리를 선점하기 위해서는 발사 7년 전 자리를 ‘맡아야 한다’고 생각합니다. 신청서와 함께 ①사전 공표 자료를 제출한 후 위성망 세부 제원까지 포함하여 ①조정 공표 자료를 다시 제출하고 발사 전까지 이의신청을 받습니다. 주로 우리와 가까운 나라와 수년간 ③조정 절차가 진행됩니다.

인공위성의 국제등록 및 조정절차 타임라인. 인공위성이 발사되기 7년 전부터 절차가 시작돼야 한다. <그림의 출처=과학기술정보통신부> 이때 중요한 것은 궤도, 즉 경도이기도 하지만 더 중요한 것은 주파수 확보입니다. 주변국이 올린 정지궤도 위성과 우리 위성 사이에 주파수 간섭 여부를 확인하고 간섭을 조정해야 합니다. 우주에서 수십km 떨어져도 주파수 대역을 넓게 잡거나 유사한 대역을 사용하면 간섭이 발생할 수 있습니다. 따라서 궤도와 전파자원 확보는 동시에 이루어집니다. 이러한 신청 절차를 총괄하는 것이 국제전기통신연합(ITU)인 이유이기도 합니다. 우리는 천리안 위성의 위치와 주파수를 확보하기 위해 2004년부터 2011년까지 일본·중국·러시아·베트남·태국·말레이시아 등과 22차례 조정회의를 거쳐야 했습니다.

궤도나 주파수를 더 많이 확보해 둘 수는 없었느냐고 물을 수도 있습니다. 실제로 우리는 궤도 위치의 선택의 폭을 넓히기 위해 우리나라의 경도를 중심으로 동경 98도에서 서경 178도까지 12도 간격으로 10개의 위성망에 대한 국제 등록 신청을 한 바 있습니다. 그러나 이후 자세한 위성 제원까지 제출할 조정 공표 자료를 제출하지 않은 자리는 삭제할 수밖에 없습니다. 즉 등록만 하고 실제 발사 계획을 세우지 못하면 무용지물입니다. 10년, 20년 나아가 100년을 내다보고 국가우주개발계획을 세워야 자리를 선점할 수 있는 것입니다.

주파수 대역도 마찬가지입니다. 위성에 분배되는 주파수는 정보량이 많고 효율성이 높아야 하며 높은 주파수 대역을 받아 사용합니다. 비싸기만 하면 되는 것은 아니고, 이 중에서도 위성의 성능과 용도에 따라 최적의 대역을 사용합니다. 하지만 해당 대역이 포화 상태라면 갈아타야 합니다. 정지궤도 위성은 KU밴드(12.5~26.5GHz)를 주로 사용하지만 우리 천리안은 오히려 이곳을 피하고 교신은 S밴드(2~4GHz), 데이터 전송은 X밴드(8~12.5GHz)를 사용, 임무를 최적화했습니다. 포화상태일수록 방해만 커지는 법입니다. 무궁화 위성도 KU 밴드를 배정받아 사용 중입니다. 다른 대역까지 등록했더라도 사용하지 않으면 회수됩니다.

영화 <명당> 속 천재지관 박재상은 운명을 바꿀 수 있는 땅, 사람을 살릴 수 있는 땅을 바라봅니다. 땅의 생기를 보고 물과 사람의 흐름을 읽습니다. 우주의 자리를 7년 전부터, 아니 그보다 훨씬 전부터 내다봐야 할 우주 개발에도 이런 혜안과 계획이 필요한 겁니다.

기획/제작: 항공우주 Editor 오요한 자문/감수: 정지궤도 복합위성사업단 용기력 박사